先日、1年間に渡る旅路の完結を迎えたテレビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」(以下、シンカリオンZ)。

Z合体など格好いいシンカリオンZのメカニカルな魅力はもちろん、中盤以降はW主人公であるシンとアブトとの戦いや想いが熱い展開とともに描かれ、無事大団円となったことに安堵した人も多かったのではないだろうか。

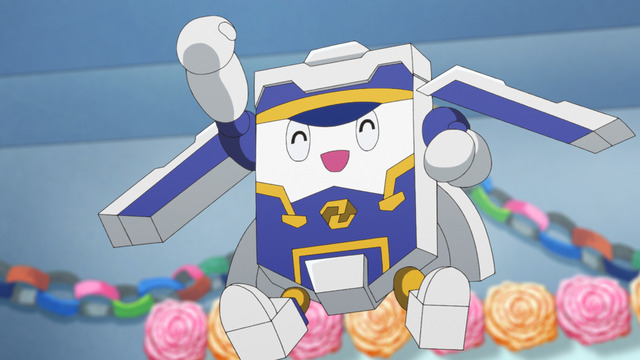

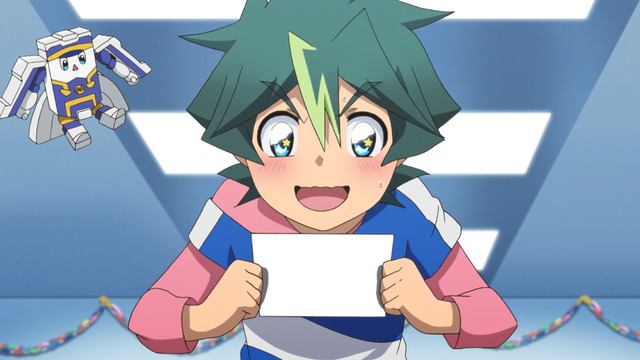

アキバ総研では、「シンカリオンZ」の完結を記念して、本作のメインキャラクターを演じた3人にそれぞれインタビューを実施。ラストは、シンをサポートする超進化モバイルZギアが変形したロボットのスマット役・福山潤さんのインタビューをお届けする。

⇒「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」完結記念インタビュー第1弾──「シンは自分の子供であり、魂を分け与えたような存在だった」津田美波が語る主人公・新多シン!

⇒ 「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」完結記念インタビュー第2弾──「津田(美波)さんの姿を見て、私もがんばろうと」鬼頭明里、碓氷アブトを語る!

スタンスは“シンに寄り添う理解者であり、友達であり、一緒に悩む人”

――1年間スマットを演じきった感想からお聞かせください。

福山 無事に完走できたことがまず嬉しいですね。オリジナル作品ですからスマットにどういう場面が割り振られるかわかりませんでしたし、役作りは僕の地声から両極端でちょっと負担の大きいようにしてしまったんです。もちろん無理をしすぎないように、ではありますが、多少は無理をしつつやらなきゃいけないところもあり、最後まで完走できるかはやってみないとわからないところがありました。なので、1年は結構長いなと思いつつ、でも1年以上やりたい思いもあって。そこはキャラクターを作る上での自分の中でのせめぎあいでしたね。

――両極端とのことですが、オーディション時も含めてどのような役作りをしたのか、改めて教えていただけますか?

福山 最初のオーディションはデモテープを送る形式だったのですが、まだ今のようなスマットではありませんでした。通常時はもっとぽやぽやした感じで、シンカリオンZになった時はちょっとヤンキーテイストでイケイケなキャラ――そういう対比で作っていたんです。シンカリオンZになると「なになにだゼーット!」って、言葉に全部「ゼット」がついていたので、水木一郎さんみたいにならないようにとも思っていました(笑)。

その後、スタジオで演じた時は「基本ラインはいいんだけど、シンカリオンZになった時に関してはシンを支える“巨人”であってほしい」「勢いとかヤンキーテイストはなしに、“大きさ”を出してほしい」とのオーダーをいただきました。「ずっと『ゼット』がついていて聞く側がうるさいから、そこも調整しつつ」とも言われて(笑)。画面の演出も含めて自分ができる可能なラインを探って、今の形に落ち着いた感じですね。

――巨人ということは、シンカリオンZ(ロボット)そのもののようなイメージもあるのでしょうか?

福山 たぶんあると思います。前作(新幹線変形ロボ シンカリオン)のシャショットの段階で、その骨格は作られていたと思うんですよ。「シンカリオンZ」になってそれがリセットされるのではなく、立ち位置は踏襲されているかなと。

ただ、スマットを演じるうえで、シャショットを参考にはしていませんでした。そうしてしまうと僕も若干迷走しちゃうなと思い、一切参考にせず作りました。とはいえ前作から続けて観ている人もいるわけです。マスコットキャラクターとしてシャショットの面白さや役割といったものは、多少フレーバーとして入れてほしいとのオーダーがありましたから、その都度、取り入れていくようにはしましたね。

――物語後半になるとシンとアブトの戦いなど熱い展開も多かったですが、スマットの演じ方や意識の持ち方に変化はありましたか?

福山 先ほど言ったように、どこまでのドラマが用意されているか最初はわからなかったので、ある程度の振り幅は考えていました。スマットはいわゆるAIですから、「人の機微はわからないだろう」とか「おそらくスマットは全部知っているんだろう」と考えてしまうと思うんです。僕もわからないなりに考えすぎている部分がありました。でも、「基本、マスコットであり、Zギアであること以外は知らなくていい」「『シンカリオンZ』のすべてを知っているわけでもなく、シンと同じ立場で構わない」と言われまして、2クール目ぐらいからは、“シンに寄り添う理解者であり、友達であり、一緒に悩む人”というスタンスに落ち着いていきました。

主人公は背負うものが多いからこそ、雰囲気作りは周りがやれたら

――アフレコが行われたスタジオは、大きなブースの中に個別ブースがあるところだったそうですね。

福山 その通りです。最大規模のアフレコスタジオで、かなりの人数が入れる広さがあります。天井も高く換気ができる上に個別ブースが2つあるんですね。スマットの声って加工も入るので、僕は個別ブースに入り、別チャンネルで録っていました。そうすれば音声の被るお芝居でも、連続でそのまま収録できますから。

そのような都合上、収録はみんなの背中を見ながらだったんです。ずっとメインスタジオにいる人たちの談笑をイヤホン越しに聞きながら、僕は黙っていて。ときどき突っ込んだりもしましたけど、場所が違うからなかなかうまくいかず……そんな感じでしたね。

――シン役の津田美波さんにお話をうかがった際、福山さんとのアフレコエピソードが出てきたんですよ。津田さんはなかなか求められる演技が出せなかったり、時間がかかってしまったりして凹むことがあっても、主人公だから暗い顔を見せずに明るくふるまっていたそうです。でも、そんな時に福山さんがブースから出てきて、「大丈夫だよ」って声をかけてくれたのがものすごく嬉しかったと。

福山 それ、自分の口から「そうなんですよ〜」って言えないじゃないですか(笑)。

――確かに(笑)。実際、福山さんはどういう気持ちだったのですか?

福山 僕は逆に申し訳ないな、という気持ちが1年間通してあったんです。

――というと?

福山 結局、こういう状況で一番割を食うのって、アブト(鬼頭明里さん)もそうですが、実は主人公なんですよ。

主人公は作品の中核を担って、いろいろ背負わなきゃいけない。演じるシーンも多いし、成長もしなきゃいけない。こういう少年の成長物語を1年かけて描くにあたり、やらなきゃいけないことがとても多いんです。原作のない作品はわからないことも多いですからね。だからといって、(いい作品を作るために)要求をゆるめるわけにはいかないじゃないですか。だったら、せめて雰囲気ぐらいは周りがどうにかするしかないんです。

でも、コロナシフトで、しかも僕は(個別ブースに)隔離されているので何もできないんですよ。同じ空間にいれば多少離れていてもふざけたことを言って……とできたんでしょうが、それもできない。しかも、(収録がスタートした)1年前はまだ無駄話もそんなにできない状況でしたから、できることといえば「後ろから見ていて感じたものをそのまま言うしかない」と。しょっちゅうやるとうるさいだけなので、序盤に何回か言った程度だと思いますけど。

――そうだとしても、津田さんも鬼頭さんもここまでガッツリ男の子役をやるのは初めてと話していましたし、大きな支えになったんだと思います。

福山 だとしたらよかったです。言う側も「いきなり何言い出すんだ?」と思われたら嫌だなと思いながらでしたから(笑)。

――さじ加減が難しいですね。

福山 1年間みんなでやっていく中で、少しでも不安があると楽しめないですよね。それはひとつでも少ないほうがいいわけで。それに、「シンカリオンZ」のいいところのひとつとして、音響監督の三間(雅文)さんは収録に関して手を抜かない、とにかく要求を下げない人なんです。リテイクの回数もそうですが、はたから見ると愛のムチなんですよ。でも、当事者になっちゃうと「自分がダメだ」と思いがちですから、そこは早いうちに(そうじゃないと)外部から言っておいたほうがいいのかなと。

――そんな2人のことをずっと見ていて、いかがでしたか? 戦闘シーンなどは相当な熱量だったと思いますが。

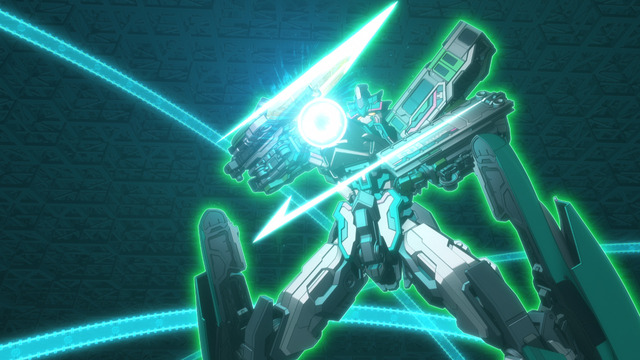

福山 戦闘シーンに関しては、僕は完全な傍観者でした。1回、いけない好奇心というか自己顕示欲で「Zグランクロス」(いわゆる必殺技)を出す時に、僕も気合いを入れようと思って一緒にやってみたら「お前はいらん」と言われて(笑)。「戦っているのはシンであって、お前は見ているだけだ。絶対にやるな」と。そこから、僕は戦いには参加しないスタンスになりました。

でも、2人を見てとても面白かったなと感じていて。僕も新人の頃にシンのような立場のキャラクターをやらせていただきましたし、今はキャリアをそれなりに積んだからこそ感じるものもあります。でも、そうではないメインの人たちが、不安や難しさを感じていたとしたら、それはそれでプラスになっていると思うんです。

1個1個迷って、考えて、自分では(よかったと)実感がなく出たものがいいと思われることも多々あります。そういったクラクラした感情も、多感な時期の少年を演じるにはプラスに働くんじゃないかと。(経験を積んだ)僕らの考えでやってしまうと、コンセプトとしてはおそらく違うだろうなと、客観的に見ながら教えてもらった気がしています。

福山さんの食指が動いたのは、運転士ではなく……?

――物語のこともお聞きしたいと思います。今回は全話放送後インタビューですので、特に後半で印象に残っているのはどこでしょうか?

福山 後半は、重要なことをほぼ何も言ってませんが(笑)。でも、それって重要なポイントなんです。スマットはマスコットですし、シンが乗っているシンカリオンZ E5はやぶさのサポートAI。それに徹すると、後半はそうなるに決まっているんですよ。絆を繋ぐのはシンとアブトであって、スマットとの絆を繋ぐ物語じゃないですから。それはわかっていたことですし、そのぶんエピソードを俯瞰で見せていただくことが増えました。

なので、僕(スマット)は全く蚊帳の外ではありますが、後半だと「テオティの人たちと駅弁を食べるシーン」や「(アブトの父親である)トコナミがなぜシンカリオンZを作るに至ったかのエピソード」といった、裏をしっかり描いたところが印象的でした。物語がとてもハードだったからこそ、戦いではないエピソードが重要になっていたと思います。

――戦闘シーンなどの目立つ部分に目が行きがちですけど、そういう部分も重要ですからね。という話の後に聞くのもあれですが、戦闘シーンにもっと参加したいと思ったこともありましたか?

福山 僕は(ほかの作品で)ある程度戦わせてもらってきた身なので、逆に「超進化ブレイカー」をやりたかったですね(笑)。シンカリオンZを運転する側よりも、指令室であれを動かすほうに食指が動いていました。

――ちなみに、あくまで福山さんの個人的な好みで構いませんので、ダークシンカリオンも含めた多数のシンカリオンの中でどれが好きですか?

福山 デザインなら、のぞみ(シンカリオンZ N700Sのぞみ)ですね。色だったら、はやぶさ(シンカリオンZ H5はやぶさ)もいいですね。僕は大阪出身なので大阪環状線(ザイライナー 323オオサカカンジョウ)もなじみが深いです。あと、めったに見られなくて実際に見たら感動するなと思ったのは、ドクターイエローですね。

――それから、後半はなんと言ってもシンとアブトの関係が注目でした。最初の頃、福山さんは2人を見て「またイチャイチャして」となったそうですが、終盤の2人もよかったですね。

福山 最初の頃は茶化して「イチャイチャして」と言っていたんですけど、最後は本当にイチャイチャしていましたからね(笑)。でも、ダークシンカリオンとの戦いで、アブトが負けて沈んでいくところをシンが救い出すシーン。あそこは2人(津田さんと鬼頭さん)だけでアフレコをやらせようとなって、僕らは自分のセリフが終わったら帰ったんです。いてもいい、じゃなく、帰ってくださいと言われて。だから、僕もオンエアでしかあのシーンは観ていないんですよ。「イチャイチャして」と言っていたのが、本当に「あとは若いものに任せて」となったのは個人的に面白かったですね(笑)。

でも、これってエピソードしては素敵ですけど、実際のところ2人で録ったから何になるんだと聞かれたら、説明って難しいんですよ。実務的なことを言えば2人だけのほうが寄り道せずにリテイクできるし、スタッフも集中力をここに注げる、といったことはあるんでしょうけど。ただ、結果的にすごくいいものになったじゃないですか。そういった心遣いがスタッフサイドにしっかりありました。

“いるけどあまりしゃべらない”、それがスマットの正しい扱われ方

――最終回、長かった旅の結末に関しては率直にいかがでしたか?

福山 最後のシーンで、スマットが「だって、シンの夢は――」とうながすじゃないですか。あれを言わせてもらえたのが意外でした。むしろ、そういったことは言わない、もしくは別の方法もあったのになぁ、という中で言わせてもらえたのが嬉しかったですね。

ここって作品の締めじゃないですか。アブトが第1話で言った「人の夢を笑うな」、その笑われたシンの夢「宇宙人と友だちになること」が最後に結実したわけです。それまでは戦闘で「お前は絶対に(必殺技を一緒に)言うな」とか、運転士みんなで「オー!」とやるところもスマットは言えなかったですからね。正確には、1回だけ入れてもらったことはありましたけど(笑)。2人だけの世界に客観的とはいえスマットが入れてもらえたのは、最後の最後でのとても嬉しいセリフでした。

――最後のセリフもそうですし、全体を通してのまとめ方がうまいなと感じました。

福山 どこまで考えていたの?って思いますよね。それでいうと、「シンカリオンZ」ってコラボもすごかったじゃないですか。もし「銀河鉄道999」とコラボできなかったら、どうやって宇宙に行ったんだろうと(笑)。

――確かに。

福山 その場合はテオティが宇宙人じゃなくなるのかな、でもそうすると宇宙人と友達になれないしなぁ、と思いますし。どこまで考えて作っていたのか気になります。

――そうしたコラボだけでなく、ちょっとしたネタというかオマージュも満載でしたよね。しかも、世代的には30代〜40代を直撃するものもあって。

福山 ありましたね。でも仕方ないですよね。そういったものが今の若い子の中にどれだけあるのかと考えたら、どうしても僕らの世代の昔ながらのお約束を持ち込まざるを得ないんだろうなと。でも逆に言えば、それがひとつのカタルシスにもなっていたなと思いました。

――そういう細かいところも魅力のひとつだったと思います。では最後に、福山さんにとってスマットはどういう存在になりましたか?

福山 ちゃんとマスコットになっていたかな、と思います。僕がもっとスケベ根性を出していろいろやってしまったら、そうはなっていなかったでしょうから。それがよかったのかどうかわからないですけど、物語として後半は“いるけどあまりしゃべっていなかった”のが、正しい扱われ方だったと思っていて。そこを最初から貫徹できたキャラクターであり、いいモバイルでした。

(取材・文/千葉研一、撮影/金澤正平)