「デス・ストランディング」、「デビルメイクライ5」、「バイオハザード RE:2」などの大作がひしめく中、2019年の「Game of the Year」に選ばれたのは、フロム・ソフトウェアが手がける、日本の戦国時代を舞台にしたアクション・アドベンチャー「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」(以下、SEKIRO)だった。3月22日で発売から1年を迎えた本作、その魅力を振り返っていく。

体幹と忍殺が生んだ死闘感

ザコ敵の一撃すら致命傷ともなる難しいゲームは、死にやすい。そのため「死にゲー」と呼ばれる。「死にゲー」では、プレイヤーは受け身にならざるを得ない。敵の行動を見て適切な対策を講じ、少しずつダメージを与えていく。後出しじゃんけんの要領だ。地味だが、死にたくないし、何より「死にゲー」の定石である。

「SEKIRO」では、主人公や敵に「体幹ゲージ」が存在する。攻撃を当て、受けることでゲージが増える。この体幹ゲージが満タンになって体勢を崩した相手に対し、主人公は必殺の一撃「忍殺」を見舞うことができる。忍殺を受けた相手は、それまでにいくら体力を残していようが死ぬ。文字通りの必殺技である。だが、体幹ゲージは時間とともに減っていくため、プレイヤーが受け身になるほど忍殺はしにくくなり、戦いは長引いてしまう。いかに攻め、忍殺を狙うかが、「SEKIRO」の戦いなのだ。

葦名の各所に点在する「鬼仏」。死んだプレイヤーは、最後に触れた鬼仏に戻る。挑戦と敗北のくり返しを円滑に進められるチェックポイント的な要素であり、「死にゲー」では、お約束の存在だ。

忍殺を狙った激しい戦闘の中に、「弾き」、「見切り」、「跳躍」という要素が加わる。敵がくり出す技が、斬撃なら「弾き」、突きならば「見切り」、下段攻撃に対しては「跳躍」し相手を踏みつける。成功すればこちらはダメージを一切受けず、さらに相手の体幹ゲージを増やすことができる。すべてが攻防一体の技。「SEKIRO」では、有効な手立ては攻めと反撃のみ。斬り合い、体幹ゲージの量次第でプレイヤーは一度距離を取り、体勢を整えまた斬り合うのだから、まさしく死闘だろう。プレイヤーと敵、どちらが先に体勢を崩すかという緊張の中、あらゆる攻撃手段が忍殺という目的に向かって戦闘は進み、やがて一撃で決着がつく。私もフロム・ソフトウェアの作品はそれなりにプレイしてきたが、初めてボスと戦った後に、喜ぶのではなく安心したのは初めてだった。それくらい緊張感を要するバトルなのだ。

「危」と表示される攻撃は、「危険攻撃」。防御はできないが、「弾き」や「見切り」、「跳躍」からの踏みつけなどで対処できる。

この死闘感は、フロム・ソフトウェアが開発を手掛けた「ブラッドボーン」(ソニー・インタラクティブエンタテインメント/2015年発売)からすでにあった。この作品はまさに「死闘」をテーマにしており、ダメージを受けた直後に相手を攻撃するとプレイヤーのHPが回復する「リゲイン」システムが実装されていた。回復という守りを、攻撃に代えようとしたのだ。また、盾ではなく銃撃で相手の体勢を崩して「内臓攻撃」を狙う、俗に言う「銃パリィ」も記憶に新しい。「SEKIRO」の体幹ゲージや弾きといったシステムは、「ブラッドボーン」のリゲインや銃パリィを、継承・進化させたものではないかと思う。

し烈な死闘がくり広げられる「SEKIRO」では、敵も「弾き」を狙ってくる。攻撃を受け止め、反撃しようとし、こちらからやみくもに斬りつけていると、いつの間にか窮地に立たされていることも多い。ここに、システムではなく、世界観や人物といった作中の設定にまつわる魅力も見出せる。弾かれるということは、主人公の攻撃がある程度見切られ、つけ入る隙すらあるということ。主人公と敵は、対等に渡り合っているのだ。

同社がこれまでに開発してきた「ダークソウル」シリーズや「ブラッドボーン」といった傑作でさえ、戦闘ではプレイヤーに隙を突かれた敵は大抵、タコ殴りにされる。個人的に好きなボスが、うまいプレイヤーに手も足も出ず瞬殺されているような動画を見ると、同情したくなる時すらある。だが「SEKIRO」では、大ボスはもちろん、中ボスや一部のザコ敵すら、主人公と激しく、何度も剣を交える。それは、ゲームを盛り上げるためにただ用意された演出ではなく、「体幹ゲージ」と「忍殺」が生んだ、むしろ本作の根幹を成すシステムだ。体力は減らないが、代わりに疲労(体幹ゲージ)を与え、相手が限界に達した際に見せたわずかな隙に、一撃を加える。プレイヤーが隙を作れるので、「SEKIRO」の敵にはそもそもあからさまな隙が存在しない。ゲーム的にも、ひとつの現実として見ても、強いのだ。強者との戦いは、遊んでいて楽しいし、見て楽しい。シンプルで、絵的にも美しい。

危険攻撃への誤った対処、体幹ゲージの管理ミスなど、「SEKIRO」における戦いの敗因もまたシンプルだ。体力と体幹ゲージを増やす「念珠」、攻撃力と敵に与える体幹へのダメージ量を上げる「攻め力」にまったく手を付けなくてもクリアできるほど、「SEKIRO」のレベルデザインは完成されている。よって、負けるすべての理由は、ゲーム側ではなくプレイヤーの腕前による。本作をやり込んだ人なら、1周目と2周目の自分の違いにがくぜんとしたと思う。レベルの概念がなく、自身の腕前を上げることでしか先に進めないのだから、2周目に挑むプレイヤーが1周目より強くなっているのは当然ではある。言葉で表すのは難しいが、できなかったことができるようになり、あいまいだった思考や感覚が、ひとつにつながる感じだろうか。それは本能の成長で、一度覚えれば、刷り込まれ、ずっと忘れない。記事を書くため約半年ぶりに「SEKIRO」を引っ張り出した私だが、腕前は衰えていなかった。

強い敵たちと渡り合い、勝利する。そうすると、うれしくて、またその快感が欲しくなる。2周目以降限定の「苦難」、敵が強化される「厄憑」といった縛りを課していき、いつの間にか、勝利より戦闘を求めるようになる。少しでも敵と長く戦えるよう「攻め力」を調整した人も、あるいはいるかもしれない。

物語序盤の山場・葦名弦一郎戦。プレイヤーにとっては登竜門のような存在であり、「SEKIRO」の戦いの基礎をいかにモノにできているかを問われる場でもあった。

戦いに集中できる簡潔な操作性

「SEKIRO」の操作はわかりやすい。通常攻撃(+忍殺、忍殺忍術)、防御(+弾き)、移動、ダッシュ(+ステップ、見切り)、ジャンプ(+下段攻撃の回避)、鉤縄、義手忍具、流派技、それぞれに必要なボタン操作が1種ずつ割り当てられている。それ以上はなく、義手忍具や流派技は選択中のものを同じボタン操作でくり出せるため、技ごとに専用のコマンドを覚えるような手間はかからない。ひとつの操作で複数のことを行うのだから、同じ動作を何度もくり返す。自然と慣れてくるものだ。

「SEKIRO」にスタミナはなく、どれだけ激しく動こうが問題ない。

「死にゲー」を盛り上げ牽引してきたフロム・ソフトウェアは、難しいゲームに挑むプレイヤーの心理をよほど熟知しているに違いない。緊張してあせるほど、思考は狭まっていく。だからこそ、プレイヤーが死と隣り合わせの戦いに可能な限り集中できるよう、「ダークソウル」や「ブラッドボーン」と同様、簡潔な操作性にしたのだろう。「死にゲー」の難しさは敵との戦闘に由来するのであって、それ以前の、操作や環境設定、UI(ユーザーインターフェース)に煩わしさを感じさせるようでは、すぐに諦められてしまう。

高所から落ちても、ほとんどダメージはない。気兼ねせず、あたりを飛び回ることができる。

「削る美学」に光る世界

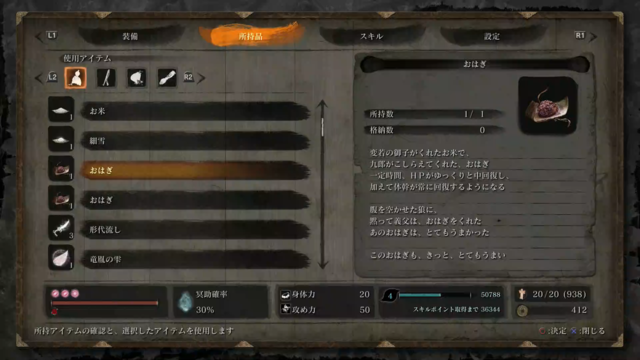

「お米」や「おはぎ」に「京の水」、「秘伝・竜閃」……。「SEKIRO」をプレイした人は、どのテキストが印象に残っているだろうか。フロム・ソフトウェアのゲーム内で見かけるフレーバーテキストはいずれも質が高く、それは本作でも健在だ。物書きの端くれとして、いい文章に注目しないわけにはいかない。「ダークソウル」や「ブラッドボーン」などでは、同社の代表取締役でありディレクターでもある宮崎英高さんがテキストを手がけていたが、「SEKIRO」では宮崎さんのディレクションのもと、別のスタッフが担当しているとのことだ。

本作を端的に表す、「おはぎ」のフレーバーテキストを例にあげてみよう。

「変若の御子がくれたお米で、

九郎がこしらえた、おはぎ

一定時間、HPがゆっくりと中回復し、

加えて体幹が常に回復するようになる

腹を空かせた狼に、

黙って義父は、おはぎをくれた

あのおはぎは、とてもうまかった

このおはぎも、きっと、とてもうまい」

おにぎりよりも明らかに作るのに手間がかかるおはぎを渡したことから、義父の主人公への愛情が垣間見える。甘味だしカロリーも高いので、忍びの携帯食料として義父が持っていただけの可能性もあるが、その携帯食料をあげたのなら、それも愛情だろう。そして、義父からもらったおはぎを基準に、主である九郎からもらったおはぎもおいしいだろうと考えるところからは、主人公の義父に対する厚い信頼がうかがえる。後半の文章で、おはぎという単語が3回出ているのも注目してほしい。短い間隔で連続して挿入することで、おはぎに対して主人公に並々ならぬ思いがあることが感じられる。文末に2回「た」を入れ、力強さも出している。文自体のテンポもいい。また、文の中段からはひらがなを多用し、文章にやわらかさや幼さを持たせている点も見逃せない。普段は仏頂面の主人公だが、九郎のおはぎを見たときは、童心に帰ったのだろうか。

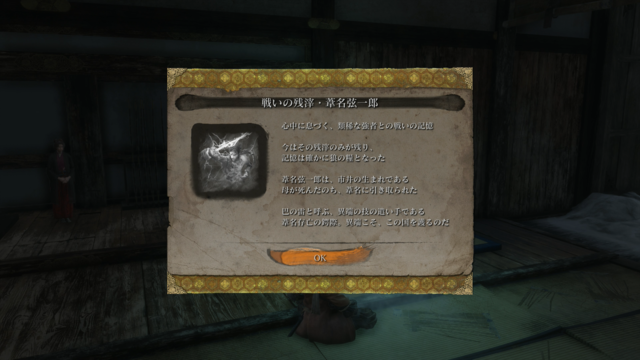

「おはぎ」の原文。

濃い。8行114文字のフレーバーテキストに、私は10行386文字の情報を見出した。きっと、ほかにもあるだろう。わかりきったこと、言わずともわかることは書かない。「SEKIRO」のテキストは、そうした簡潔で武骨なタイプが多く、はっきりとした力強さを感じることができる。「ダークソウル」や「ブラッドボーン」のフレーバーテキストも、基本的には簡潔だが、「おはぎ」ほどではないだろう。これは優劣ではなく、方向性の違いだ。宮崎さんのテキストは、深淵をのぞき込んでいるようで、哲学者や思想家の文献を読んでいる気分になるが、「SEKIRO」のテキストは、座禅を組みながら、武道の師範が書いた兵法書を読んでいる心地になる。

「秘伝・竜閃」のテキスト。声に出して読みたくなる。

「おはぎ」のテキストに代表されるように、「SEKIRO」で書かれた文章は、極限まで圧縮し、削られている。物語にしてもそうだ。本作では、主人公である狼が、奪われた主・九郎を取り戻すための復讐劇が描かれる。狼と九郎の主従関係を軸に、葦名一心や葦名弦一郎、仏師、エマといった人物たちの情報が、アイテムのフレーバーテキストや、フィールドの光景、イベントで流れるムービーなどに、さりげなく散りばめられている。言葉や映像の限界を知り、過剰に足すのではなく、むしろ無理だと割り切って、プレイヤーに託す。本当に必要な要素だけを残すことで、世界観や人物像はかえって深みを増す。物語のテンポもよく、ムービーも少ないため、ゲームの大部分をプレイヤーが遊ぶことができる。ムービーに依存しない本作は、ある意味、ゲームらしいゲームとも言える。

作品全体にド派手さはないが、その代わり、ひとつひとつの手がかりは点でしかなくとも、それらをつなぐことで世界観や物語が浮かび上がるよう、「SEKIRO」は緻密に、そしてシンプルに作られている。ゲームプレイを純粋に楽しみたい人でも、普通に遊んでいれば主人公と九郎の主従は理解できるし、それで十分だ。考察が好きな人であれば、「SEKIRO」で描かれる戦国時代や、葦名という国に隠された情報を見つけ出し、補完するだろう。すべては、遊ぶ側次第である。

プレイヤーに多くを託す作風は、「SEKIRO」に限った話ではない。「ダークソウル」や「ブラッドボーン」、「アーマード・コア」にも共通していることでもある。だが、フロム・ソフトウェアの「削る美学」が「SEKIRO」ほどよく当てはまった作品は、ほかにないと思う。そう思えるのは、単に私が生まれ育った日本を舞台にしているからなのか、余白を愛でる日本文化になじんでいるからなのか、あるいは、日本刀のように研ぎ澄まされた作風に、男子として憧れているからなのだろうか。

(文・夏無内好)

【作品情報】

■SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

ジャンル:アクション・アドベンチャー

対応機種:PlayStation 4/Xbox One/Steam

プレイ人数:1人

発売日:現在発売中

価格;7,600円(税別)

CERO:D(17才以上対象)

(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.