まぎれもなく、転換点を示した作品だ。

岡田麿里にとっても、おそらくは日本アニメの歴史にとっても。

数々の原作付き作品や、ほかの監督が手がけるオリジナル企画を中心に、アニメ脚本家としてまる20年のキャリアを重ねてきた岡田だが、P.A.WORKSの堀川憲司社長からの「岡田麿里の100%の作品を」という要請を受けて、ついに初監督作として手がけたのが、2月24日公開の劇場作品「さよならの朝に約束の花をかざろう」である。

とにかくすべてを絵で動かさなければ成立しない集団制作であるアニメというジャンルの特性上、作品全体を統括する監督は、アニメーターや制作進行を経由した演出畑の人材から輩出されるケースが圧倒的だ。脚本家は通常、絵コンテを切るためのガイドラインを提供するまでで役割を終え、以降の制作工程に関与することはほとんどない。

そのため、スタジオで自然に制作の全貌を垣間見たり、現場スタッフの仕事を実感的に把握できる機会は少なく、脚本家から監督に進む事例は非常に珍しいケースとなっている。

そのような業界傾向の中で、思春期の自意識の生々しさを盛り込んだ登場人物たちの心情描写や、ひと筋縄ではいかない人間関係の複雑な機微など、旧来的な意味でのアニメイトの快楽には向かないタイプのキャラクタードラマに躊躇なく挑むことで頭角を表してきたのが、岡田麿里という脚本家のいでたちだ。

彼女の台頭の背景には、「涼宮ハルヒの憂鬱」(2006年)や「らき☆すた」(2007年)などの京都アニメーション作品を嚆矢(こうし)とする、のちに「空気系」「日常系」などと称されるタイプの作品が隆盛したことがあげられる。これらの作品では、実在する現代日本の風景をロケハンして忠実に背景美術化し、そのレイヤー上で二次元美少女たちのコミュニケーション劇が展開されることで、ファンたちが三次元の現実を理想化して疑似体験する「聖地巡礼」ブームのような消費形態も引き起こされていた。

この流れの延長線上に、富山県にスタジオを置くP.A.WORKSは、同県を舞台にしたアニメ版「true tears」(2008年)で、岡田を初めてオリジナルストーリーの書き手として抜擢。つまりは、2000年代中頃から後半にかけて「現実を虚構化する」方向の作画・作劇手法がかつてない水準で高度化していく潮流の中で、岡田のような「虚構に現実のスパイスを擦り込む」作家性もまた、深夜に氾濫する同時代アニメの多様性の幅として視聴者に許容されるようになってきたわけである。

岡田麿里にとって「アニメ」とは何か―――私小説ファンタジーとしての「あの花」「ここさけ」

そうした岡田作品の傾向は、Vシネマ出身という脚本家キャリアの出発点とも相まって、往々にして従来のアニメファンたちの間に「アニメである必要があるのか」「生々しいメロドラマなら実写でやれ」といった問いや批判を喚起するものでもあった。

しかしながら、彼女が経験してきた主観的現実の生きづらさからすれば、それはこの上なく美しく理想化された、アニメだからこそのファンタジーにほかならなかったのである。

岡田麿里の知名度を一気に高めたのは、同い歳の盟友・長井龍雪、田中将賀とともに企画段階から手がけたテレビシリーズ「あの花の名前を僕達はまだ知らない。」(A-1 Pictures 2011年)、および劇場作品「心が叫びたがってるんだ。」(同 2015年)だ。本人が長らく秘してきた出身地・埼玉県秩父市を舞台に据えたこの2作は、実は自身が過去の痛みと向き合う中から生まれた私小説的な性格を多分に含む作品だったことが、今では岡田の自伝『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで』(文藝春秋 2017年)などで明らかにされている。

すなわち、地方の学級の閉鎖的な人間関係に耐えかねて5年半もの登校拒否生活を送った経験が「あの花」の宿海仁太(じんたん)の、不義をはたらいた父親が幼少期に離婚して母娘家庭になった境遇が「ここさけ」鳴瀬順の、それぞれの主人公像のベースになっているのだという。

いっぽうで、「あの花」におけるめんまの幽霊や、「ここさけ」における声を奪う玉子といった、それぞれの作品の鍵となるファンタジックなモチーフは、岡田自身が幼年期から抱えていたコミュニケーション不全による取り返しのつかない後ろめたさの、あまりにも直截な象徴だ。基本的には自然主義的なリアリズムで描かれた秩父の風景の中で、ただひとつうがたれたこれらのイマジナリーな仕掛けが、それぞれに複雑な想いを抱えるメインキャラクターたちの葛藤に作用し、痛々しくも清々しい青春群像を駆動していく。

そして雨降って地固まるかたちで、主人公の成長やトラウマの克服が行われ、地元での友人たちとの融和や救済、そして母との和解に向かうという構造が、両作には通底する。

言うなれば、現実の岡田麿里が果たすことのできなかった反実仮想の妄想に、田中将賀による絶妙なリアリティ水準のキャラクター造形や、長井龍雪監督らの繊細ながらも時に観る者の意表をついたジャブを繰り出す油断のならない演出の力で、現実の風景を塗り替えるほどの説得力とカタルシスを与えていくこと。

それこそが、まさにアニメでしか実現しえなかった、「あの花」「ここさけ」という作品の要諦であろう。

両作のそうした作品性は、舞台となった秩父が現実の地域コミュニティや行政を巻き込んでの聖地巡礼ムーブメントを活性化させたことにも端的に顕れており、その点では「らき☆すた」の鷲宮神社や「ガールズ&パンツァー」(アクタス 2012~13年)の大洗町のような事例に近い。

しかし、その出発点が岡田麿里という作家性の持ち主による地元への強烈な鬱屈心であった点は、もっとフラットな視点で見出されただろうほかの土地のケースとの大きな違いだ。元々はきわめて近代文学的な情念に発した、かくあれかしの想像力が、アニメの力で転化されて多くのファンたちを動かし、(本人の言を信じるなら)やがて岡田自身の秩父や母親への見方をも変えていくという虚実を越えたフィードバックをも引き起こす。

言うなれば、まずは自分自身にとっての最大限の「ファンタジー」を作品を通じて具現化することで、近代文学レベルでの自己昇華に留まらず、現実の側のありようまで変えてしまうこと。2010年代の日本アニメが辿り着いた、そのような〈拡張現実〉的な回路の威力を身をもって証してみせたのが、岡田麿里という作家の直近の状況であった。

私小説ファンタジーから普遍ファンタンジーへ―――「時間の隔絶」のモチーフから

そのようにして、自身のルーツや内面にまつわる主題をひと通りはさらけだした岡田麿里が監督として「100%」を求められた時に、アニメの力をどこへ向かわせるのか。

最新作「さよ朝」が示した回答は、作品世界のさらなるファンタジー化であった。

ちょうど登校拒否時代がファミコンブームからスーパーファミコンの隆盛期に重なり、母と2人の自宅でひたすら読書とゲームに明け暮れていた岡田にとって、公民館などで上映される(おそらく東映やジブリ系の)児童向けのアニメ映画や、昼夜を問わず没頭したRPGなど、「ここではないどこか」を描くファンタジーこそが最もアニメらしいアニメの題材として原体験に刻まれているという。

となれば、みずからの身の丈に密着した課題にケリをつけた岡田が、新たな主題と向き合うにあたって、今度は「世界」そのものの創造に向かったとしても不思議ではない。

ただし、ここに至るまでの補助線として、本作の副監督にクレジットされる篠原俊哉が監督を務めたテレビシリーズ「凪のあすから」(P.A.WORKS 2013~14年)というステップは重要だ。キャラクタードラマとしては岡田が得意とする思春期の等身大の恋愛群像を軸としながらも、現代日本の港町にロケハンした陸の世界の民と、海底に残る海の世界の民との交流と相克という、よりファンタジー色の強い世界観に裏打ちされた主題展開が試みられているからである。

ここで岡田は、『人魚姫』的な異種属間の悲恋を作品世界の神話的な故事として下敷きにしつつ、人知を超えた力によって、シリーズ中盤で主人公の先島光ら海の民の登場人物たちが強制冬眠させられ、陸に残った仲間たちと5年の時を隔てられてしまうという事件を、恋愛関係の切なさを強調するための道具立てとして活用している。

この「他者と同じ時を生きられない」という描像は、岡田が5年半の登校拒否生活で感じ続けた、周囲の時の流れから取り残されていく個人体験を敷衍したものにほかならない。「あの花」におけるヒロイン・めんまの在り方にも通底するこの時間認識こそ、岡田が自分なりのアニメ的なファンタジーを構想する場合の、最も基本的なモチーフ源になっているわけである。

したがって、現実的な世界にピンポイントで虚構をうがっていく私小説的なファンタジーから、舞台全体を作り込む方向に舵を切った「さよ朝」は、岡田流の「時間の隔絶」モチーフを世界観そのものの基盤に据える異世界ファンタジーとして構成された。

それが、主人公の少女・マキアが属する、10代で外見的加齢の止まる不老長寿の民・イオルフ。巨大な竜種・レナトとならぶ古の世界の神秘として畏怖され、自分たち以外の人々が死にゆくのを看取り続けなければならない運命から“別れの一族”とも称される民族――という設定である。

正統的なハイファンタジーの脈絡に照らせば、この設定はトールキンの『指輪物語』などに登場するエルフのような、黄昏の長命種の系譜を踏襲したものと言える。

しかしそれ以上に、外の世界とは隔絶された土地に隠れ棲み、ヒビオルという特別な織物に日常に起こる出来事を淡々と織り込んでいくマキアたちの当初の暮らしぶりは、まさに秩父での引きこもり時代に日記を綴り続けていたという、かつての岡田麿里の自己像そのものだ。

そのような、これまでの岡田作品の結晶化とも言える世界設定を出発点に、いかなる主題が語られたのか。

最初のステップは、暴力と希望があふれる「外の世界」への強制的な離脱であった。

「外の世界」の暴力がもたらした美しさ

映画の冒頭で描写されるのは、肉親がおらず内気で消極的な性格のマキアと、対をなす活発な性格の美少女・レイリア、そしてマキアが秘かに想いを寄せながらもレイリアと恋仲にある少年・クリムの、淡い三角関係のほろ苦さだ。

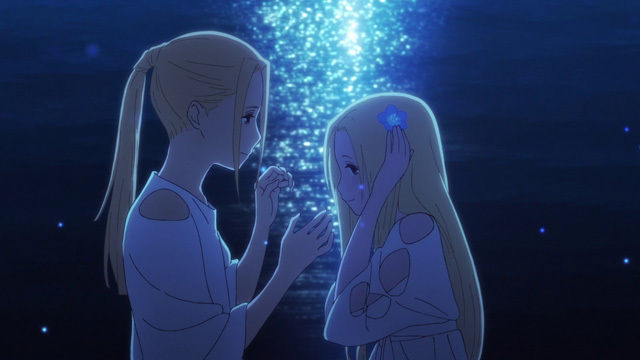

幾重にも張り渡されたヒビオルが優美で静謐なイオルフの郷の情景を彩る中、2人の逢瀬を目撃したマキアの瞳から大粒の涙が落ち、夕闇に光の花々を浮かび上がらせていく幻想的なシークエンスは、ここから胸を刺すような繊細な青春群像が繰り広げられていく“いつものマリー節”を予期させる。

だが直後のカット、マキアたちの上空から凶暴な翼竜・レナトが飛来し、それを従える大国・メザーテの軍勢の強襲シーンへと画面は一変。奇病で絶滅に向かいつつあるレナトに替わり、新たな力の源泉として不老長寿の血脈を手中に納めるべく、王子の子を孕ませるためのイオルフの女を奪いにきたのである。

この性的なニュアンスに満ちた突然の暴力は、おそらくは引きこもり時代の岡田麿里が、当時の母親の恋人だったDV男を怒らせ、殺されんばかりの勢いで家に踏み込まれたことで「外の世界」を強烈に意識したという原体験に由来している。

パステル調のキービジュアルと「『あの花』『ここさけ』に続く感動巨編」の謳い文句を真に受けた観客たちは、このあたりで本作の「ファンタジー」としての正味のレーティングが、むしろ「ゲーム・オブ・スローンズ」のそれに近いことを思い知らされるだろう。

あるいは岡田に近い世代のコアなゲームファンであれば、本作のキャラクター原案に、アニメ初挑戦の吉田明彦が抜擢されたことの意味にも気が付くはずだ。その流麗でたおやかな絵柄とは裏腹に、吉田は松野泰巳とのタッグで「オウガバトル」シリーズをはじめとする重厚で血生臭いファンタジーを彩り続けてきたことで知られる絵師でもある。

それゆえ、直接的には描かれないシーンの行間で、数々の凄惨な出来事があっただろうという不隠な空気感が、「さよ朝」の画面には汪溢(おういつ)している。

混乱の中、奇病に苦しむ死に際のレナトが空へと飛び去るのに偶然巻きこまれたマキアは、ひとり難を離れて月夜の下、遠くの森に不時着する。そして、絶望に沈む崖で赤子の泣き声を聞きつけ、やはり賊の襲撃によって全滅したキャンプを発見。ひとり生き延びたその子を、殺された実母の手の中から助け出す。

そこで夜が明けてタイトルバックが流れ、ようやく本作の真の主題が動き出したことが告げられる。

そう、恐ろしくも美しい外の世界に身をさらしながら、みずからが「母をやる」という主題だ。

少女の時を止めたまま「母をやる」ということ

かくして、エリアルと名づけた男の子を守り育てることにしたマキアの奮闘が、物語の主軸として描かれていく。

もちろん15歳の少女がいきなり独力で子供を育てられるはずもなく、最初は農場を営みながら2児を育てる女主人ミドのもとに居候し、生計を立てる手段と母親のやり方を学んでいく展開から、マキアの育児は始まる。

最初の出会いで、エリアルが乳児の小さなてのひらでマキアの指をつかんでみせた接触への反応を原点に、ミドの子らが手伝いながらの初めての立ち歩き、癇癪を起こした時にお腹に「もぞもぞ虫」を這わせる独特のあやし方など、触覚的な芝居の積み重ねを重視した演出には、身近で育児を体験したことがあれば誰もが共感せずにはいられまい。

そのようなエリアルの生育シークエンスを、なるべく言葉で説明せずに数年単位で飛ばしながら滑らかに繋げていく点もまた、本作の演出の特徴だ。そうすることで、マキアが人間とは異なる時間感覚で日々を送っているさまが、映画の尺だからこそ実感的に伝わってくるのである。

異種族ゆえに成長の速い子供を育てる母親の苦楽を描いたアニメ映画として、ただちに想起されるのが細田守監督の「おおかみこどもの雨と雪」(スタジオ地図 2012年)だろう。父親の姿がなく、わけありの事情を抱えた女性主人公がワンオペ育児を強いられる中で母性を育んでいくという図式自体は、「さよ朝」も同じだ。

しかしながら、女性主人公・花の人物造形や随所の演出を通じて、どうにも“男性監督ゆえの無自覚な理想の押しつけ”という批判も免れえなかった「おおかみこども」に対し、あくまでも岡田麿里がみずから育った母子関係の現実性に立脚している点で、本作はアプローチの方向が正反対になっている。

母なる存在がいかに不完全なものであるか、岡田ほど実感させられ続けてきた表現者も少なかろう。それゆえ、「ここさけ」までの諸作で「子」としての主題にひとまず決着をつけた先の挑戦として、多くの軋轢を重ねてきた「母」の立場に、今度は自分が立ってみること。素直に作家論的に読み解くなら、少女の姿のままエリアルの母をロールプレイするマキアの選択には、そんな岡田自身のシミュレーションとしての性格を見出さざるをえない。

おそらく「おおかみこども」で細田守が花の包摂的なキャラクターに母性を託したのと同程度には、本作のマキアがたまさか適切なサポートを受けられた偶然の境遇は、アニメという物語だからこそ描ける都合のいい絵空事である。

しかし、母性を個人の内在的資質として属人化するのでなく、それが立場と環境によって事後的なペルソナとして形成されていくプロセスを浮き彫りにしてみせた点に、「さよ朝」におけるファンタジーの働かせどころの白眉があったと言えるだろう。

母性と父性をめぐる“対照実験”の果てに

この性格は、もうひとりの母性探索者との対比によって、さらに際立たせられていく。メザーテに捕らわれ、王子の妃にさせられた、レイリアとの関係性である。

血のつながらない息子・エリアルの生育を間近で見守っていくことになったマキアの陰画として、レイリアは実娘・メドメルを生まされる選択を受け入れながらも手元から奪われ、孤独な幽閉生活を強いられるという境遇を与えられる。

さながらその構図は、「母をやる」ことで自己実現を果たそうとした擬母と「母である」アイデンティティを奪われた実母が、いかなる運命を辿るかの対照実験といった様相だ。

そんな2人の運命を、レイリア奪還を求めてメザーテへの抵抗勢力に荷担するイオルフの生き残り・クリムが節目節目で交錯させることで、大河ファンタジーとしての本作の物語は展開されていく。

変化の否認のために権力を打倒しようとするクリムが体現するのは、いわば「零落した父性」の在り方だ。

彼の在り方と、「お母さんを守りたい」という動機から思春期を経て急速に青年になっていくエリアルの成長像との対比もまた、マキアとレイリアの対比にならぶ男性側の対照実験として読み解くことができるだろう。

これまで多くの日本アニメは、宇野常寛『母性のディストピア』などの批評で分析されているように、奔放なイメージの力によって性的なモチーフを奇形的に肥大させることで、戦後日本の歴史が抱え込んだ成熟の不可能性の問題をさまざまに露呈させてきた。

そうした従来のイメージ主導型のファンタジーに比べ、本作における状況シミュレーション型のファンタジーは、ビジュアル面での快楽性がいささか地味で淡泊に思えるかもしれない。

しかしながら、ねじれた母性や父性の堂々巡りを突破する新たなイメージの再構築をアニメの課題として引き受ける場合、岡田麿里がみずからの実人生をリファレンスにしつつ、納得いく母性や父性の在り方を一から手探りで模索する本作の試みは、きわめて重要である。

それはちょうど、同じく拡張現実的な手法によって現代と地続きの世界として戦後日本の出発点を捉え直した「この世界の片隅に」(MAPPA 2016年)の先の風景を描くことにも相当する。言うなれば、「この世界」のラストで主人公・北條すずが広島で身寄りをなくした被爆孤児の「母」になった後の世界を生きているのが、「さよ朝」のマキアたちなのだ。

平成最後の年にあって、アニメはこれからの現実を塗り替えるに足る、新たなファンタジーを描き出せるのか。

そんな問いかけの第一歩が、ここでは始まっている。

(文/中川大地)

<中川大地プロフィール>

編集者、評論家。

1974年東京都墨田区向島生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程単位取得後退学。ゲーム、アニメ、ドラマ等をホームに、日本思想や都市論、人類学、情報技術等を渉猟して現実と虚構を架橋する各種評論等を執筆。カルチャー批評誌「PLANETS」副編集長。著書に『東京スカイツリー論』『現代ゲーム全史 文明の遊戯史観から』。共著・編著に『思想地図vol.4』(NHK出版)、『あまちゃんメモリーズ』(PLANETS・文藝春秋)など。村上隆監督のアニメ『6HP』に脚本・シリーズ構成で参加。