2017年末にTVシリーズの放送を終えた「クジラの子らは砂上に歌う」。砂の海を漂う小島のような漂泊船・泥クジラを舞台に、そこで暮らす少年・チャクロの目線で壮絶な冒険が語られるファンタジー作品だ。原作はミステリーボニータにて連載中の梅田阿比による漫画で、美麗なタッチの絵柄と儚い世界観で人気を博している。

作品の空気感を余すことなくアニメで再現し、彼らの運命を描ききったイシグロキョウヘイ監督に、本作の世界を構築するにあたっての手法をうかがった。さまざまなフィルモグラフィーが並ぶ中、意外にも初めてファンタジー作品への挑戦となった本作。アナログの美術にこだわる一方で、効果的なCGの使い方を見せたり、色遣いへのこだわりを見せたりするなど、完成した美しい映像の裏側には、原作に寄り添うためのとてつもない物量の工夫と、最後までクオリティを維持し続けたスタッフたちのたゆまぬ努力があったのだと知ることができた。

キャラクターとの距離感は、クリエイターによって異なる

── 最初に梅田先生の原作をご覧になったときの印象を教えてください。

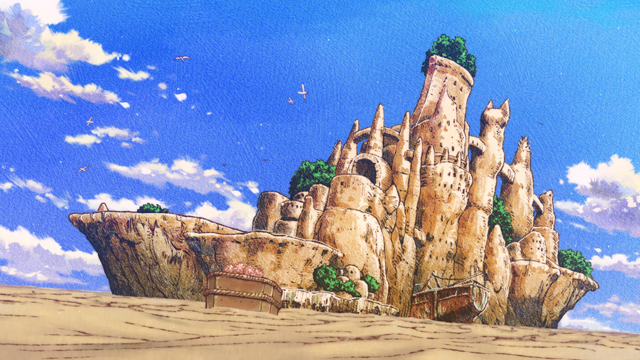

イシグロ 初めに目を引かれたのは線画の美しさでした。扉絵はもちろんですが、各ページの描き込みもすごいな、と。後からうかがったところ、この描き込みを先生はほぼ全部おひとりで描いているのだと知り、とても驚きましたね。主人公のチャクロたちが暮らす“泥クジラ”は、ずっと変わらずにある隔絶された世界で、暮らす人々は変わっても、やっていることや文化は変わらない。そのあたりの閉塞感やディストピアっぽい雰囲気は、アニメでも再現したいと考えました。それから、流刑になり砂の海の上で100年の時が経っている設定なので、箱庭のように置き去りにされている空間というイメージを常に持つように心がけていました。

── 本作を監督するうえでの大きな方針や、各話の絵コンテ・演出の担当者に伝えたことはどんな点があげられますか?

イシグロ 全体的にわかりやすいカット運びをしようと意識していましたね。奇をてらうようなカットはなるべく作らないようにしたし、絵コンテを発注するときも「奇抜なカットは作らないようにしてください」とお願いしました。あとは、世界観を示しつつ、キャラクターを追っていくことに注力しました。舞台を説明するような、美術を見せるカットをたくさん作るか迷ったんですが、やっぱりキャラクターを追わないと意味がないかな、と。だから場所の説明はあまり入れずに、キャラクターを歩かせながらカメラワークなどで空間を見せて、会話劇の中だけでなんとなく推測ができるようにまとめていきました。移動の演出も含めてですが、キャラクター越しに世界観を広く見せるため、カメラワークはよく使っていましたね。第1話では泥クジラを上手側に置いて、流島が下手側にあるかたちで揃えています。本来は上手のほうが上流という考え方ですから、泥クジラは下手側に設定するべきなのかもしれませんが、お話の流れを考えると泥クジラを高い位置にしたほうが自然だと思って。ひょっとしたら、無意識のうちに漫画を開くときの流れを汲んでいたのかもしれません。

── キャラクター描写においては、どのようなことを意識されましたか?

イシグロ 梅田先生はキャラクターに対してとても客観的で、残酷な運命を背負わせることを厭わずに作品を描いていらっしゃると感じます。ある種、突き放しているというか、クールですよね。これは僕だけの感覚かもしれませんが、自分が生み出したキャラクターに対する距離の取り方が「団地ともお」の小田扉先生と近いと感じました(※イシグロ監督はアニメ版の前半でシリーズディレクターを務めている)。僕自身、どうしても主人公目線で見てしまうところがあるので、そういう意味では、自分が過去に作った作品はもう客観的には見られなくなっています。この作品でもチャクロが泣いたらやっぱりつらいのですが、その気持ちをグッと抑えつつ、でもお客さんもつらくなりすぎてはいけないので、原作のコミカルな描写をなるべく残してそのあたりのバランスに注意しました。思い入れが強くなればなるほど、生み出したものに対して「幸せになってほしい」とどこかで思うものですから、梅田先生のように客観的にキャラクターを動かせるのは、作家としてすごくうらやましくもあります。自分がクリエイターとしてどうありたいかも含めて、あそこまでできるのは本当にカッコいいと思います。

── 本作の特徴のひとつに、手描きで緻密に描かれた背景美術があります。美術はどんなイメージで作っていきましたか?

イシグロ 梅田先生の漫画を拝見して、色遣いにとても個性を感じたので、映像に落とし込む際はその特徴を自分の中で解釈したうえで行ないたいなと考えました。美術に実線を残してもらったのは、そうしたイラストっぽさを残すためでした。実際の風景には存在しない色を差し色のように使ったのも同じ意図です。そのあたりは、最初の段階から美術監督の水谷利春さんにお話ししていました。水谷さんは小林プロダクション(TVアニメ草創期から活躍する小林七郎氏が率いた、手描きにこだわった美術会社。2011年解散)のご出身で、主線のある美術が非常に巧みなんです。そのご経験も踏まえて、本作は絶対に合うだろうと思いました。でも、意外なことに長いキャリアの中で水谷さんはファンタジー作品の美術をやったことはあまり多くなかったそうです。実景のないものを描く大変さはもちろんあったでしょうが、「楽しかった」と言ってもらえたのはうれしかったですね。

── 具体的にイメージをすり合わせるために、何か水谷さんに提示された資料などはあったのでしょうか?

イシグロ 美術ボードを作ってもらううえで写真参考はかなり出しました。写真集から自分のイメージに近いものをいくつかピックアップして、「夕方の空はこの色にしたい」、「差し色の雰囲気はこういう方向でいきたい」といった僕の案を、梅田先生のイラストと照らし合わせながら見ていただきました。たとえばスペインにある村で、壁に色鮮やかな彩度の高い赤いペンキを塗る地域があって、あの現実離れした雰囲気は参考になりましたね。あとはコケがびっしりと生えている廃墟の写真も、ディストピアっぽくて作品世界に近いものを感じました。提示した写真から水谷さんもイメージを広げてくださり、古代アレクサンドリア時代や、トルコの世界遺産のカッパドキアに結びつけて話をしたりもしました。カッパドキアの風景については水谷さんが「雪の轍」(2014年)という映画を貸してくださって、たしかに泥クジラっぽいと思いましたし、そのほかにもバンド・デシネ(フランス式のマンガ)作家のメビウスのイラスト集や、大正の日本人版画家の吉田博など、さまざまな参考資料を共有しながら世界観を構築していきました。